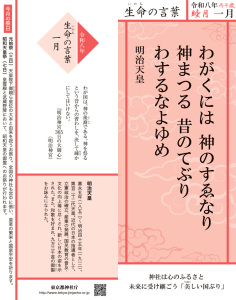

令和八年一月「生命の言葉」

わがくには 神のすゑなり神まつる 昔のてぶりわするなよゆめ 明治天皇 わが国は、神の後裔(こうえい)である。神を祭るという昔からの習わしを、決して疎(おろそ)かにしてはいけない。『明治神宮365日の大御心』(明治神宮) […]

令和七年十二月「生命の言葉」

務め終へ 歩み速めて帰るみち 月の光は白く照らせり 今上陛下 ― 宮内庁 平成十九年歌会始 お題「月」 上皇陛下宮殿での認証官任命式をお済ませになり、御所へお帰りになる時の情景をお詠みになった御製である(宮内庁ホームペ […]

令和七年十一月「生命の言葉」

人生の最大幸福は円満なる親子・師弟の愛情より切なるはなく 野口 英世 野口英世 日本の医師、細菌学者。一歳半の時に左手に大やけどを負うが、恩師・友人・家族の励ましと援助を受けて苦難を克服する。左手の手術により医学のすばら […]

令和七年十月「生命の言葉」

世中に 人をそねむは目に見えぬ 鬼よりもたゞおそろしきかな 荒木田 守武 世の中で人を妬む心は目に見えない鬼よりも恐ろしいことである『世中百首(せちゅうひゃくしゅ)』 荒木田 守武 室町末期の伊勢皇大神宮の禰宜。神職の傍 […]

令和七年九月「生命の言葉」

やまとうたは 人の心を種として よろづの言の葉とぞなれりける 紀 貫之(きの つらゆき) 「やまと歌」(和歌)は人の心を種としてそれがさまざまな言葉となったものである。 紀 貫之 平安前期の歌人。三十六歌仙の一人。加賀介 […]

令和七年八月「生命の言葉」

ちはやふる 神ぞ知るらむ民のため 世をやすかれと祈る心は 明治天皇 御心聡(おこころさと)い神はきっと知ってくださることであろう国民のため安らかな世の中であるようにと祈っているこの心は 『明治神宮365日の大御心』(明治 […]

令和七年七月「生命の言葉」

樹を種(う)うる者は必ずその根を培(つちか)い徳を種うる者は必ずその心を養(やしな)う 王 陽明(おおう ようめい) 樹の成長を望む者は根がしっかりと張るよう初めは余分な枝を刈り取り根に栄養がいくように育てる同じように( […]

令和七年六月「生命の言葉」

往き還り 足踏むごとに産土の 神の恵みを思へ世の人 本田 親徳(ちかあつ) 家路の行き帰りその都度、大地を踏みしめて生活するものとして大地の神様の恵みを忘れてはならない。 本田親徳 明治時代の神道家。文政五年(一八二二) […]

令和七年五月「生命の言葉」

天 我が材(ざい)を生(しょう)ず必ず用(よう)有り 李白 (りはく) 天が自分という人間をこの世に生んだのには必ず用、すなわち使命がある。 李白 (りはく) 杜甫(とほ)と並んで中国を代表する詩人。七〇一年中国本土から […]

令和七年四月「生命の言葉」

志(こころざし)を立つ 橋本 左内 (はしもと さない) 橋本左内 天保五年(一八三四)三月十一日現在の福井藩奥外科医(藩医)の長男として生まれる。名は綱紀(つなのり)、通称を左内(さない)とし、号を景岳(けいがく)とさ […]